বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় উন্নতি করেছে, তবু ২০২৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় বাংলাদেশ

২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৩ হাজার ২২৭টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও প্রকাশনার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখনও প্রায় একই আর্থসামাজিক অবস্থার ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে।

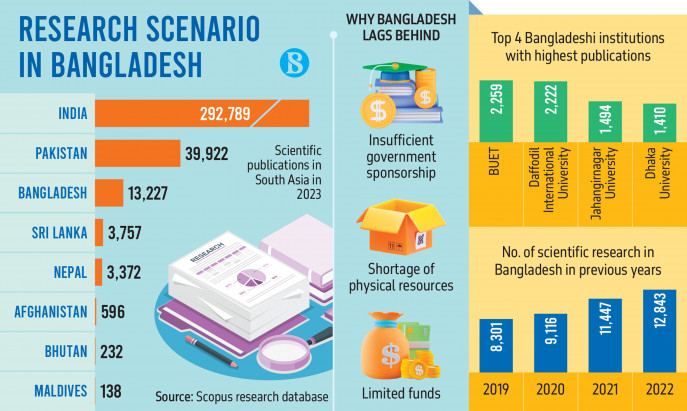

২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৩.২২৭টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশি গবেষকদের প্রকাশনার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও প্রকাশনার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখনও ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, যদিও তিন দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা প্রায় একই।

স্কোপাসের গবেষণা ডেটাবেজের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ভারতে প্রায় তিন লাখ, পাকিস্তানে ৩৯ হাজার ৯২২, শ্রীলঙ্কায় ৩ হাজার ৭৫৭টি, নেপালে ৩ হাজার ৩৭২টি, আফগানিস্তানে ৫৯৬টি, ভুটানে ২৩২টি এবং মালদ্বীপে ১৩৮টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা অপর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং গবেষণার তহবিল ঘাটতিকে চিহ্নিত করেছেন।

অনলাইন সাময়িকী সায়েন্টিফিক বাংলাদেশ চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কোপাস তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক দলিলপত্র নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

স্কোপাসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে ১ হাজার ৪১০টি প্রকাশনা নিয়ে গবেষণার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা আগের বছর ছিল ১ হাজার ২৯৩টি।

এছাড়া ১ হাজার ৮০টি প্রকাশনা নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ৮৩১টি প্রকাশনা নিয়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। আর চতুর্থ অবস্থানে আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চম, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ষষ্ঠ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় অষ্টম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নবম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দশম স্থানে রয়েছে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশিদের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, চিকিৎসা, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান।

প্রতিবেদনে কনফারেন্স পেপার, পর্যালোচনা, বইয়ের অধ্যায়, চিঠি, নোট, সম্পাদকীয়, ডেটা পেপার, বই, সংক্ষিপ্ত জরিপসহ নিবন্ধের বাইরে বিভিন্ন নথির ধরনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশিদের প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৮৪৩টি, ২০২১ সালে ১১ হাজার ৪৪৭টি, ২০২০ সালে ৯ হাজার ১১৬টি এবং ২০১৯ সালে ৮ হাজার ৩০১টি।

স্কোপাস রিসার্চ ডেটাবেজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশি প্রকাশনাগুলোর প্রধান অর্থায়ন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। অর্থায়ন উৎসের দিক থেকে দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বিডিইউ) এবং তৃতীয় হয়েছে চীনের ন্যাশনাল ন্যাচারাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন।

সায়েন্টিফিক বাংলাদেশের সম্পাদক মনির উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘যদিও স্থানীয় অর্থায়ন বাড়ছে, তবু শীর্ষ ১৫টি অর্থায়ন সংস্থার বেশিরভাগই গত বছর বিদেশি ছিল। ওইসব গবেষণায় আমাদের স্থানীয় বিষয়গুলো কতটুকু কভার করা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।’

গবেষণা প্রকাশনার দৃশ্যপট তুলে ধরতে সায়েন্টিফিক বাংলাদেশ স্কোপাস থেকে তাদের সাইটেশন ও তথ্য সংগ্রহ করে।

বাংলাদেশি গবেষকদের সবচেয়ে বেশি নিবন্ধ প্রকাশিত শীর্ষ ছয়টি জার্নাল হলো: হেলিওন, প্লোস ওয়ান, সাসটেইনেবিলিটি সুইজারল্যান্ড, আইইইই এক্সেস, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড পলিউশন রিসার্চ।

গ্লোবাল ইনফরমেশন পোর্টাল রিসার্চিফাইয়ের তথ্য অনুযায়ী, হেলিওনের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ছিল ৪.৪৫ এবং প্লোস ওয়ানের ৩.৭৫।

ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর, যা জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর (জেআইএফ) নামেও পরিচিত, একটি জার্নালের আপেক্ষিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত একটি মেট্রিক। গত কয়েক বছরের মধ্যে সেই জার্নালে নির্বাচিত নিবন্ধগুলো দ্বারা প্রাপ্ত উদ্ধৃতিগুলোর গড় সংখ্যা গণনা করে এটি নির্ধারণ করা হয়।

স্কোপাস ডেটাবেজ অনুযায়ী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রংপুরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক আবু রেজা মো. তৌফিকুল ইসলাম ১০৬টি প্রবন্ধ প্রকাশ করে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক ‘তালহা বিন এমরান’ ৯৮টি প্রকাশনা নিয়ে গত বছর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

গবেষণার চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে তালহা বিন এমরান বলেন, ‘অপর্যাপ্ত তহবিল ও প্রণোদনার অভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেকসময় গবেষণার প্রতি উৎসাহের অভাব বোধ করেন। যেহেতু তারা সহজে পদোন্নতি পান, তাই প্রকাশনা এখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘উপরন্তু তরুণ শিক্ষার্থীরা যখন গবেষণায় পারদর্শী হয়, তখন সিনিয়র শিক্ষকেরা প্রায়ই বিভিন্ন উপায়ে তাদের নিরুৎসাহিত করেন, যার ফলে তাদের আগ্রহ কমে যায়।’

এছাড়া এমরান সরকারি গবেষণা তহবিলের অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘যোগ্য গবেষকরা প্রায়শই তহবিল থেকে বঞ্চিত হন। তদবির এবং স্বজনপ্রীতির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যানবেইসের মতো সংস্থাগুলো তুলনামূলকভাবে কম যোগ্য ব্যক্তিদের তহবিল দেয়।’

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশে পিএইচডি প্রোগ্রামে ব্যাপক সম্পৃক্ততার ফলে অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান বিভিন্ন সূচকে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।’

বিএসসি বা এমএসসি শেষ করার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেন অধ্যাপক মতিন উদ্দিন। তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে বাধ্যতামূলক পিএইচডি করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, দেশে সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল থাকায় গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন, যা আমাদের খুব একটা উপকারে আসছে না।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে অনেকসময় গবেষণা বা অভিজ্ঞতার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব প্রাধান্য পায়। গবেষণার চেয়ে রাজনীতির এই অগ্রাধিকার আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন তারা নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।’

বিদেশে বাংলাদেশ নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ব্যাপকতা তুলে ধরে অধ্যাপক মতিন উদ্দিন বলেন, ‘এই পদ্ধতি থেকে আমরাও সুবিধা পাই। প্রাথমিকভাবে, দেশের অভ্যন্তরে উন্নত বিশ্লেষণের জন্য তহবিল এবং সুবিধার অভাবের কারণে আমাদের গবেষকরা সক্রিয়ভাবে বিদেশে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে।’

দেশীয় জার্নালের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘অনেক জার্নালে সাইটেশনের অভাব রয়েছে, যার ফলে ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরের অভাব দেখা দেয়। এছাড়া, অনিয়মিত প্রকাশনা এবং মানসম্পন্ন নিবন্ধের অভাবও এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক দক্ষ গবেষক দেশীয় জার্নালের চেয়ে বিদেশি জার্নালে পেপার জমা দিতে বেশি পছন্দ করেন।’